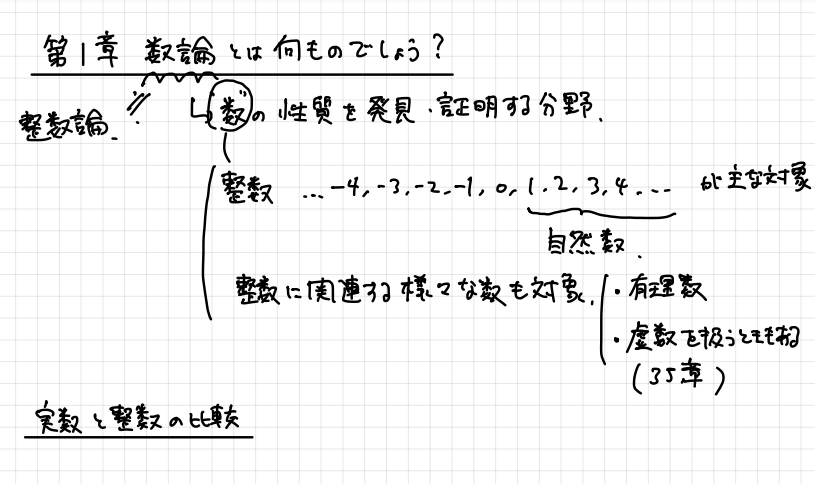

整数は素朴でありながら、素朴さのせいで難しい

この講座では『はじめての数論 (J.H.シルヴァーマン著 鈴木治郎訳) 』に沿って、整数論の入門について解説します。整数は素朴でありながら、その素朴さのせいで難しくもあるという二面性をもった面白い対象です。整数論では実数の理論にはなかった様々な工夫によって整数の性質を理解していきます。

定理や証明の理解だけでなく、実際に手を動かして計算してみることを通して、より深く整数論の魅力に触れていただこうと思います。

※アーカイブ講座の動画販売についてお申し込み受付中です。