現実的な場面で圏論が活躍する可能性を探る

この講座では、『活躍する圏論―具体例からのアプローチ―』(B.フォン、D. I. スピヴァック著、川辺治之訳)を教科書として、圏論への入門的内容を解説します。教科書のタイトルにある通り、さまざまな現実的な問題において圏論が活躍する様子をお伝えし、またその可能性を探ることが目標です。

※アーカイブ講座の動画販売についてお申し込み受付中です。

数学講座

通常講座

Aアドバンス

アーカイブ講座(録画販売中)

この講座では、『活躍する圏論―具体例からのアプローチ―』(B.フォン、D. I. スピヴァック著、川辺治之訳)を教科書として、圏論への入門的内容を解説します。教科書のタイトルにある通り、さまざまな現実的な問題において圏論が活躍する様子をお伝えし、またその可能性を探ることが目標です。

※アーカイブ講座の動画販売についてお申し込み受付中です。

この講座では、『活躍する圏論―具体例からのアプローチ―』(B.フォン、D. I. スピヴァック著、川辺治之訳)を教科書として、圏論への入門的内容を解説します。教科書のタイトルにある通り、さまざまな現実的な問題において圏論が活躍する様子をお伝えし、またその可能性を探ることが目標です。

10月から2月に行う後期講座では『活躍する圏論』の第5章以降の内容を扱います。たっぷり時間をかけて基本的な例題や演習問題の解説を行いながら、抽象的な数学に馴染みの薄い方にも圏論に入門していただくことを目指します。

今回使用する上記教科書では、原著のタイトルにseven sketches in compositionalityとあるように、compositionality(合成性)についての7つのトピックを紹介しています。本後期講座ではこの7つのトピックのうち、信号流れ図、電気回路、振る舞いの論理という3つのトピックを扱います。これらのトピックが具体的にどのような問題を扱うかを簡単に紹介します。

料理のように、いくつか材料から製品を作る工程を考えます。例えばカレーを作る際には、野菜や肉を下拵えし、煮込み、ルーを加え、米を炊き、盛り付けます。場合によっては購入したルーではなくスパイスから自作する場合もあります。これらを組み合わせることで、カレーを作るという工程が表現できます。このように、部分的な工程の合成として全体的な工程を捉える際に起こりうる問題について考えることがこの講座のテーマです。

大きなプロジェクトを実行する際に、小さなプロジェクトに分割しこれをいくつかのチームに割り当て、さらにチームのプロジェクトをそのチームに所属する各個人に割り当てます。実際には個々の作業が独立ではなく相互に依存関係を持つため、実際にこれらの作業を組み合わせて全体の作業が遂行できるかという問題が生じます。

会社において社員一覧表や部署の一覧表、オフィスの一覧表などさまざまな表を組み合わせたデータベースを扱います。複雑に組み合わされたデータベースに対してそれを書き換えるなどの処理を行うとき、データベースの整合性を損なわずに処理することは難しい問題です。

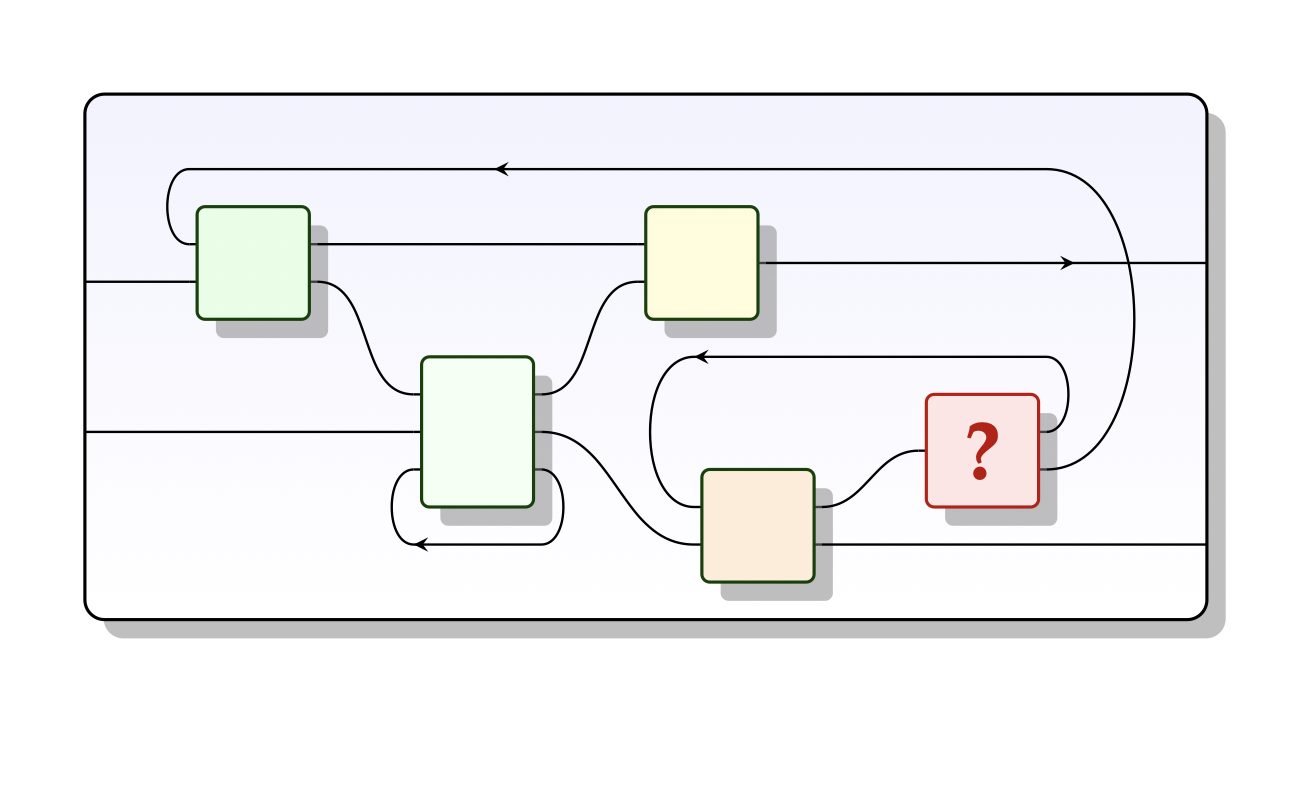

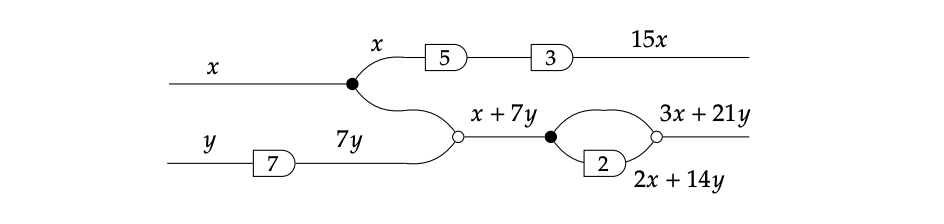

このように、何か現実的な問題を扱う際にその問題を分割し部分的に捉えた上で、それらの部分を合成して元の問題を扱うことはよくあります。このような状況を、右図のような結線図式を用いて表現することができます。

結線図式はモノイダル圏と呼ばれるタイプの圏におけるさまざまな計算や証明を視覚化するものです。現実的な問題に圏論を応用する上では、このモノイダル圏という概念が活躍します。図を用いた証明や計算という、お馴染みの数式を用いた数学とは異なった色合いの数学も楽しむことができます。

今回使用する教科書には、全体で約240問の練習問題が用意されています。本講座では、これらの問題ついても可能な限り演習の時間を設け解説を行います。練習問題の解答は教科書にもありますが、自分の書いた解答が正しいのか間違っているのかを判断するのは難しいものです。この点を補うために、提出いただいた解答を講師が添削いたします。実際に手を動かして学ぶ(本書の言葉を借りるなら、バスから降りて地元民やその地方の建築物と直接触れ合う)助けとなるよう講座を進めていきます。

Brendan Fong 著・ David I. Spivak 著・ 川辺 治之 訳著『活躍する圏論―具体例からのアプローチ―』(共立出版)を教科書として使用します。

Brendan Fong 著・ David I. Spivak 著

共立出版

さまざまな現実的な問題において圏論が活躍する様子をお伝えし、その可能性を探ること

高校で学ぶ程度の集合や論理について

教科書の演習問題のうち講義中に指定した教科書の問題及び講師が作成した問題について、ご提出いただいた解答を添削いたします。

まず講座の前半で扱ったテキスト第4章までの内容のうち、後半に関連が深い内容、特に結線図式やモノイダル圏について重点的に復習します。

様々な現象が結線図式を用いて捉えられること、またこの結線図式の操作を数学的に捉えるための構造として、擬順序、圏、モノイダル圏などがあることを、現実的な応用事例を交えて紹介します。

信号流れ図を題材にしてpropというタイプの圏を紹介します。さらに、数学における概念の表示や意味、証明などについても考えます。

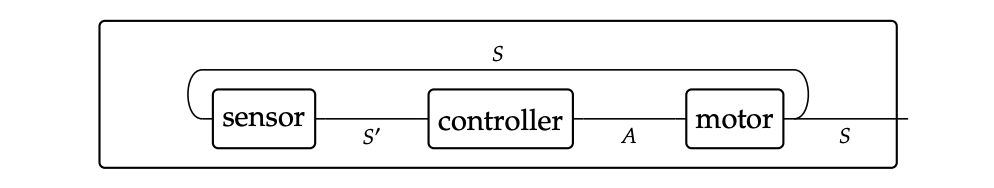

様々なシステムの制御を記述するための道具として、信号流れ図があります。例えば自律走行車の制御など、多数のセンサーの入力によって出力をどう制御すべきかが重要な問題です。このように系を接続しそれらの相互作用を表現するための信号流れ図、また操作するための数学的な構造としてpropを導入します。

線形な系を考えることによって、行列や線形代数との結びつきます。このようにして線形代数や行列の演算を信号流れ図、propによって理解することも可能になります。これらを通して数学における証明や表示、意味などについて考えます。

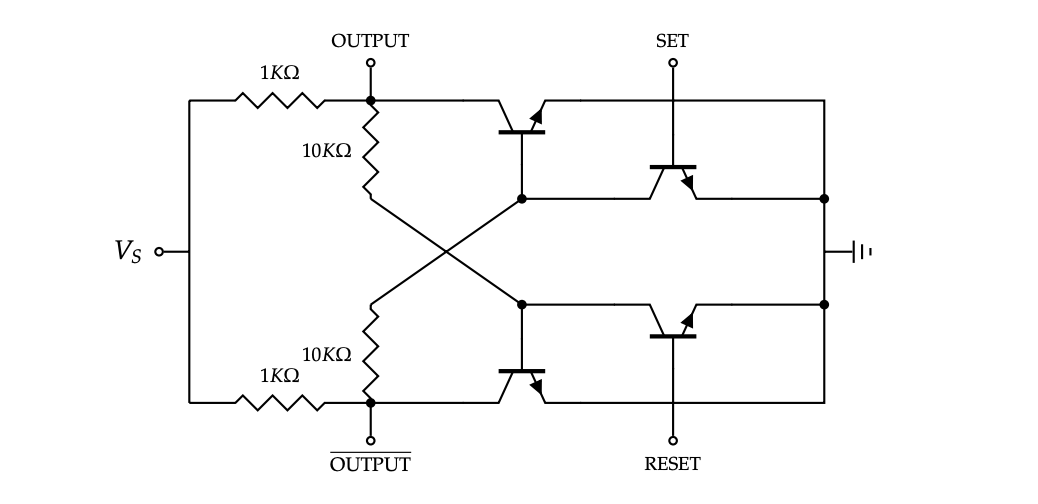

第6章では電気回路を記述するための数学的構造としてハイパーグラフ圏を導入し、またこれまでに扱った様々な図式の合成を扱う概念であるオペラッドについて学びます。

電気回路、化学反応ネットワーク、有限状態オートマトン、マルコフ過程などは、ネットワーク図を用いて記述される。これらを表現することができる複雑な結線図式を記述できるのが、ハイパーグラフ圏です。

ハイパーグラフ圏はこれらのネットワークを結合、合成性を正確に捉えるための圏です。つまり、ネットワークの相互接続をハイパーグラフ圏によって記述できます。

さらにこれまで扱った擬順序、圏、propなどの代数的構造それぞれではなく、代数的構造あるいは合成性構造そのものを扱うためのものとしてオペラッドを紹介します。

系の振る舞いは局所的な振る舞いとそれらの相互作用によって決まります。このような現実的な状況で、様々な機械やプログラムなどの安全性の検証を行うために圏論がどのように用いることができるかを学びます。同じような方法で数学における証明について考えることもできます。このために、トポスという種類の圏を導入する。

通常、命題や述語とは真偽の決まる文であったり、変数の値によって審議が決まる文のことです。しかし、現実的には例えば時間によって真偽が変わることがあります。このように、数学で通常行われるような命題や述語の扱いを拡張し、トポスという概念を用いて捉えることができます。

| 講座名 | 応用圏論への招待(後半) |

|---|---|

| 担当講師 | |

| 開講スケジュール |

土曜クラス : 10:00-11:30

2023年10月7日~

|

| 受講方法 |

Zoomによるオンライン講座 |

| 教科書 | Brendan Fong 著・ David I. Spivak 著・ 川辺 治之 訳著『活躍する圏論―具体例からのアプローチ―』(共立出版) ※著作権の関係上、お持ちでない場合は必ずご購入いただくようお願いいたします。著者及び出版社には、教科書として使用する許可を得ておりますが、本講座とは無関係です。 本講座に関しては弊社へのみお問い合わせください。 |

| 受講料 | 税込14,500円/期(税込43,500円/3期一括) |

| お支払い方法 |

クレジットカード支払いは本ページ下部「受講料のお支払いについて」よりお願いいたします。 ※お支払い期日の詳細はこちらのカレンダーをご確認ください。 |

| 準備物 | 筆記用具・教科書 |

| 動画共有 | 授業は録画されます。録画(アーカイブ動画)は授業終了から5年間オンラインにて繰り返しご視聴いただけます。(ダウンロード不可) 詳細はこちらのページをご確認ください。 |

| その他 | 初回講義での体験受講が可能です。 |

下記のボタンを押すと該当する集団講座のチケットをご購入いただけます。

※ボタンを押すと、stripeの決済ページへ遷移します。

| 1期分 | 2期分 | 3期一括 |

|---|---|---|

2020年前期分よりオンライン授業を録画し、授業の録画販売(アーカイブ販売)を行っております。

アーカイブ講座の動画購入をご検討いただく場合は、下記についてご確認をお願いいたします。

本講座は開講中の講座はございません。

アーカイブ講座(録画購入)にてご受講いただけます。

アーカイブ講座(録画購入)のお申し込みはこちら

| 講座名 | 動画内容 | 講師名 | 受講料 |

|---|---|---|---|

| 応用圏論への招待(後半) 2023年後期 |

全12回 (各90分) |

梅崎 直也 | 税込14,500円/期(税込43,500円/3期一括) |

年度別 講座情報

| 年度 | 講座情報 |

|---|---|

| ー | 本講座は2023年後期のみの開講です。 |

講座のお申し込み・ご相談は

気軽にお問い合わせください。